Leo Cahn, mon grand oncle paternel : 23 juin 1903 – 31 décembre 1943

Il y a un an et demi, je ne savais pas grand-chose de Leo Cahn, le frère de ma grand-mère paternelle. Sa personnalité se résumait en fait à quatre lignes d’un petit texte nommé Brindilles dans lequel mon père, Herbert, livrait à ses descendants ses repères familiaux :

Leo, qui avait la réputation de n’avoir jamais rien fait de ses dix doigts et d’avoir vécu aux crochets de sa mère Dilla, vivait avec elle dans la propriété qu’elle avait achetée à Bry-sur-Marne, y élevait des abeilles et y vivait en concubinage avec Edith X, elle aux crochets de la mère et du fils, sans enfants.

Je savais bien entendu qu’il avait été déporté de France vers Auschwitz d’où il n’était pas revenu. Mais c’est à peu près tout.

Puis j’ai reçu un jour un message de Christophe Ollagnier, un historien amateur habitant Bry sur Marne, qui avait vu sur mon arbre généalogique en ligne que j’étais apparenté aux Cahn lesquels, dans les années 1930-1940, avaient été propriétaires d’un hôtel particulier à Bry-sur-Marne. Si je connaissais l’existence de cette propriété, je n’avais qu’une idée limitée de ce à quoi elle ressemblait. Christophe me révéla l’existence d’un article de 2 pages que l’historien de la ville avait consacré à cette maison. Il me donna également les coordonnés de Yann Mars, descendant d’une famille juive passée par Sarrebruck et ayant habité à Bry-sur-Marne à la même époque que Leo et Dilla. Yann faisait lui aussi des recherches sur sa famille.

C’est ce dernier qui m’apprit l’existence du « fonds de Moscou », ces archives administratives françaises que l’armée du troisième Reich avait déplacées en Allemagne pendant la guerre, mais que les troupes soviétiques avaient saisies en 1945 et conservées à Moscou jusqu’à la fin des années 1990. J’y ai trouvé plusieurs dossiers sur des membres de ma famille dont un de plusieurs pages sur Leo, contenant ses échanges avec l’administration française. Ce sont ces traces de papier qui, les premières, ont redonné un peu de vie à ce grand-oncle disparu. Il ne me restait alors plus qu’à tirer le fil de la bobine.

De la naissance à la vie en France

Leo Cahn naît le 25 juin 1903, à Sankt Johann, un quartier de Sarrebrück. Ses parents, Ferdinand Cahn, originaire de Burgwaldniel et Dilla Cahn, née Weil, originaire de Rust, en bord du Rhin, possèdent, depuis 1910 un grand magasin de mode au numéro 3 de la Bahnhofstrasse, au cœur de Sarrebruck. Dilla travaille avec son mari dans le magasin. La sœur de Leo, Fanny (ma grand-mère), naît trois ans plus tard, le 11 octobre 1906.

Au vu des témoignages qui suivent, j’ai d’abord supposé que Leo avait fait ses études à l’Ober-Realschule de Sarrebruck, un lycée de garçon orienté vers les sciences naturelles (il y avait, à quelques pas, un autre lycée plutôt orienté vers les humanités, le Ludwigs Gymnasium). Selon deux témoignages (fournis après la guerre dans les dossiers d’indemnisation déposés par sa femme Edith /voir plus loin) il y reçoit une « solide formation », y compris en français. Cependant, Ulf Scharrer, un professeur d’histoire enseignant actuellement dans ce lycée a épluché en octobre 2024 les listes d’élèves, dont il dit qu’elles sont complètes, sans trouver la trace de Leo.

La Sarre était depuis 1919 sous le contrôle de la société des nations laquelle avait donné mandat à la France pour qu’elle l’administre. L’un des mesures prises fut d’imposer la langue française comme matière obligatoire dans toutes les écoles du district. Une autre fut l’ouverture d’écoles en français pour les ouvriers français mais aussi ouvertes aux allemands (ici).

Il ne poursuit semble-t-il cependant pas d’études supérieures. En 1924, à 21 ans, il figure en effet dans l’annuaire de Sarrebruck, avec la mention « commerçant. ». Le magasin de ses parents apparaît juste au-dessus. Son adresse, 5 Vicktoriastrasse est aussi l’adresse de ses parents comme en témoigne la carte d’habitation de la famille Cahn (au nom de Ferdinand) à Sarrebruck.

De septembre 1925 à Février 1930, Leo est établi comme commerçant à Metz dans une chambre meublée chez monsieur et madame Werguet. Je ne suis pas arrivé à savoir, jusqu’à présent, à quel type de commerce il se livrait là.

Son père décède le 18 novembre 1933, à l’âge de 61 ans, je suppose de maladie. Dans une lettre du 21 mars 1942 envoyée, pendant sa période d’internement à Beaune la Rolande, à sa femme Fanny (sœur de Leo, laquelle souffre de calculs rénaux), Oscar mentionne en effet la maladie de Ferdinand et les dernières photos de lui montrent un visage émacié.

Lettre d’Oscar Wachsberger envoyée de Beaune la Rolande à Fanny, le 21 mars 1942

Sa femme Dilla reprend alors la direction du magasin mais le revend le 31 mars 1934 sans que j’en connaisse la raison.

Il faut rappeler que la Sarre était sous contrôle de la Société Des Nations depuis la défaite allemande de 1918. Les Juifs sarrois vivaient donc encore à l’abri de la montée du nazisme. Mais Dilla était veuve, sa fille Fanny avait quitté Berlin avec son mari Oskar pour s’installer à Courbevoie depuis 1936,et elle savait aussi que se tiendrait sous peu le référendum Sarrois qui risquait de rattacher la Sarre au troisième Reich (même si le rabbin de Sarrebruck de l’époque, Friedrich « Schlomo » Rülff, et quelques autres représentants de la communauté juive s’étaient efforcés, avec un mauvais pressentiment, d’obtenir pour les Juifs de la Sarre une réglementation exceptionnelle ou transitoire qui devait les empêcher d’être soumis dès le 1er avril 1935 aux lois anti-juives en vigueur dans le Reich allemand / Source : Michael Jurich, Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister, Stadtarchiv).

Migration en France

A la fin de 1934, selon ses affirmations dans des courriers échangés avec l’administration française, Léo émigre en France muni d’un passeport sarrois. Au même moment, sa compagne non-juive, Edith Serrière[1], qui était mariée à Sarrebruck avec un membre de la NSDAP[2] et avait, de lui un enfant de 8 ans, sollicite sa naturalisation française au consulat de France à Sarrebruck.

[1] Edith est née (Fritsch) à Sankt Johann le 27 octobre 1902 soit 8 mois avant Leo. C’est le même officier d’état civil qui signe les actes de naissance d’Edith et Leo.

[2] Jacob Serrière a adhéré à la NSDAP en 1933. Il fut d’abord chef de bloc, puis vers la fin de la guerre – probablement en novembre 1944 – il devint chef du groupe local de Saint-Jean […]. Après la fin de la guerre, dans le cadre de la dénazification, il fut condamné à Landau à une peine de prison et à une amende. Il fut envoyé en prison à Germersheim pour 18 mois. Il fut libéré prématurément pour bonne conduite le 18.03.1947. (Source : Thomas Serriere, Edith Teil 2)

Le 13 janvier 1935 a lieu le référendum Sarrois. Trois options s’offraient aux électeurs : – Maintien du régime de statuquo (sous gouvernement international) : – Union à la France ; – Union à l’Allemagne

Les habitants de la Sarre ayant le droit de vote se sont prononcés à plus de 90% pour le rattachement à l’Allemagne. La date du rattachement fut fixée au 1 avril 1935.

Traduction : La mort attaque la Sarre. Mais il est en votre pouvoir qu’elle ne puisse pas vous étrangler.

Votez pour le statu-quo ! Protégez votre vie !

La Sarre obtint cependant un statut dérogatoire temporaire. Après des détours politiques et sous la pression de la Société des Nations, l’Allemagne signa en effet la Convention de Rome, par laquelle elle renonça jusqu’au 29 mars 1936 à l’application des lois anti-juives dans la Sarre (uniquement pour les Juifs qui y résidaient déjà avant le vote). Cela permit aux juifs sarrois de quitter légalement la Sarre pour l’étranger en emportant leurs biens, alors que les juifs du Reich allemand devaient eux, lorsqu’ils quittaient le territoire, payer la « Reichsfluchtsteuer » (taxe sur la fuite du Reich).

Le 22 mai 1935. Dilla, la mère de Leo, émigre à son tour en France avec un passeport allemand. Leo et Dilla s’établissent à Courbevoie au 1 allée du midi, dans l’immeuble occupé par Oscar (Oskar a modifié l’orthographe de son nom en arrivant en France) et sa famille, mais dans un autre lot (loyer annuel, 7 000 francs). Lors du recensement de 1936, les Wachsberger sont indiqués comme étant tchèques. Ils logent une cousine, Rita Rosenberg, de nationalité allemande. Dilla et leo sont indiqués comme étant sans profession et de nationalité allemande. Edith, elle, habite au 82 rue de Colombes, à quelques mètres de là.

La recherche de papiers d’identité

A partir de l’année 1935, Leo et Dilla cherchent à se fixer officiellement et définitivement en France et à obtenir des papiers d’identité. En novembre 1935, Leo demande sa naturalisation française pour la deuxième fois. Dilla, elle, écrit au ministre de l’intérieur pour obtenir le droit de se fixer en France. Elle rappelle que son fils a demandé sa nationalité et est susceptible de remplir ses obligations militaires. Elle précise qu’elle a un frère en France, de nationalité française (son frère, Isaac Frédéric est établi en Alsace depuis de nombreuses années et a été naturalisé français en 1928) et que son fils et sa fille sont installés à Courbevoie. Elle obtiendra l’autorisation de rester en France en juillet 1936 « sous réserve de n’occuper aucun emploi », sans disposer pour autant de papiers d’identité « français ».

Leo, quant à lui, sollicite le statut de réfugié sarrois qui donne droit, à partir du 16 novembre 1936 à la délivrance d’une carte d’identité de « réfugié sarrois » (et permet de disposer d’un passeport Nansen) pour se déplacer à l’étranger.

Il obtient ce statut le 10 novembre 1938 et bénéficie en mars 1939 d’une bourse de l’office international Nansen pour son reclassement professionnel comme ajusteur. Il entre alors au Centre de Reclassement Professionnel pour l’artisanat et l’agriculture à Paris, pour y recevoir une formation d’ajusteur. (Le centre de Reclassement Professionnel était une organisation relevant du ministère du travail dont la vocation était la rééducation professionnelle des réfugiés étrangers). En avril 1939, il n’avait cependant pas encore de papier officiel. Dans le document ci-dessus datant du 3 avril 1939, le ministère des affaires étrangères indique qu’il ne s’oppose pas à la délivrance d’un certificat d’identité « si l’origine sarroise de celui-ci est nettement prouvée ». Je ne sais pas s’il finit par obtenir ce document avant le début de la guerre. Quoiqu’il en soit, son statut de réfugié ne le protègera pas de l’internement comme potentiel ennemi de la France, on le verra plus loin.

La constitution de la société immobilière Beausoleil

Le 5 juin 1936, Léo et Dilla constituent la société immobilière Beausoleil en vue de l’acquisition et l’administration d’une propriété sise au 53 avenue de Rigny à Bry sur Marne. Le nom de la société leur est très certainement inspiré par celui de la résidence de Courbevoie où ils ont habité en arrivant en France et où habitent Oscar, Fanny et leur fils Herbert.

Léo est déclaré gérant-associé et Dilla associée mais elle apparaît barrée en rouge dans le registre, comme si elle avait changé de statut. La propriété est achetée le 8 juin 1936 pour 190 000 francs (à un couple d’origine polonaise, criblé de dettes. L’argent de la vente est immédiatement saisi pour le règlement des dettes). Leo y habite, vraisemblablement avec Edith. Il se consacre à l’élevage de volaille, qui, selon des témoignages fournis après guerre dans un dossier de demande de dédommagement déposé par Edith, pouvait lui rapporter 200 000 francs par an, et il dispose aussi d’« une rôtissoire à café » (sic !).

La propriété dispose de plusieurs lots qui sont loués. L’un est occupé par Flora Vogel, l’arrière grand-mère de Yann Mars.

La guerre et les camps

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 3 septembre 1939, honorant leur garantie des frontières de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.

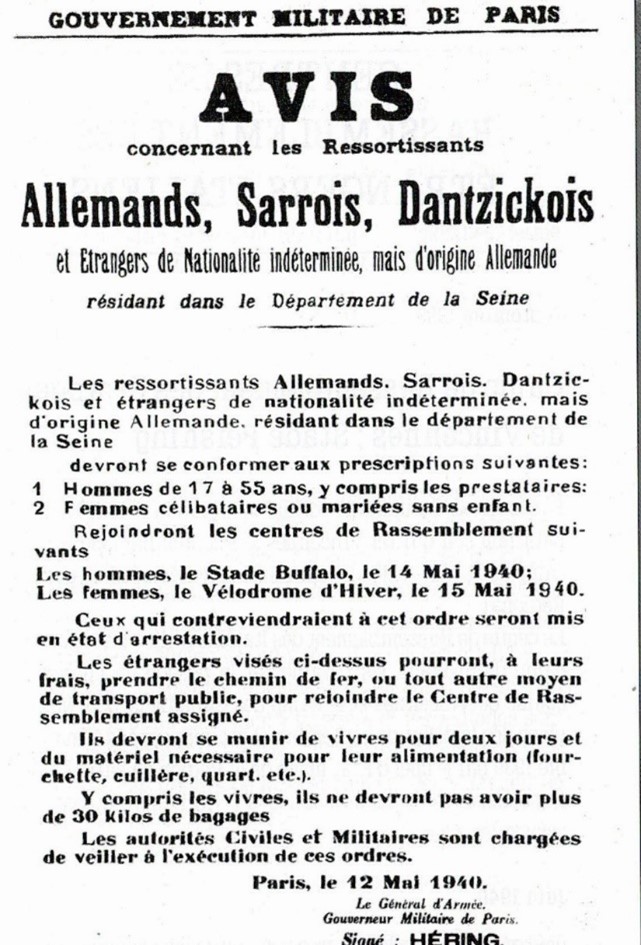

Au stade de Colombes

Le 5 septembre 1939, par voie d’affiches et d’annonces radio, il est ordonné à tous les ressortissants masculins de la Grande Allemagne (y compris les Autrichiens, les Sarrois et les Tchèques), âgés de dix-sept à cinquante ans, de se présenter aux centres de rassemblement désignés. Pour la région parisienne, c’est le stade olympique de Colombes qui a été affecté à cette fonction. Un décret-loi du 12 avril 1939 indiquait que les nombreux Allemands, Autrichiens et Centre-européens venus en France dans les dernières années pourraient être amenés à servir l’armée française. Le libellé du décret était clair : les étrangers bénéficiaires du droit d’asile seraient « soumis aux obligations imposées aux Français par les lois du recrutement et de l’organisation de la nation en temps de guerre ». La plupart des ressortissants de la grande Allemagne se présentèrent ainsi spontanément dans les différents lieux de rassemblement. Plusieurs journaux témoignent de celui du Stade de Colombes que Paris-Soir nomme « camp de concentration », en dépit de la demande des autorités de l’appeler « centre de rassemblement ».

Une commission de criblage (entendre triage) devait déterminer qui, parmi ces étrangers, étaient des ennemis de la France et qui pouvait (devait) servir l’armée française dans la guerre. Le but du criblage n’était pas seulement de déterminer qui était loyal et pouvait être libéré, par opposition à qui pouvait constituer une menace nationale, mais aussi de mettre au travail les hommes en âge de porter les armes qui étaient jugés loyaux à la France. Ces prestataires (travailleurs des services) seraient utilisés pour combler les lacunes dans l’industrie et l’agriculture. « L’asile n’était donc plus un droit fondamental mais une condition du travail forcé » (Soo, 2016 cité par Browning, 2022). Le choix leur était donné de s’engager dans la légion étrangère ou d’être mis dans un camp de concentration. Dans un de ses courriers à l’administration, Léo dit qu’il a tenté de s’engager dans l’armée française comme volontaire puis dans la légion étrangère mais qu’il avait été reconnu inapte en raison de ses varices.

Le journal l’Intransigeant publie à son tour un reportage le 8 septembre. Il indique que le camp peut contenir cinq mille individus et qu’il n’est « d’ailleurs qu’une sorte de vaste centre de triage. Les Tchèques, désirant venger leur patrie envahie voici un an, seront des soldats passionnés et sur l’attitude desquels aucun doute n’est permis. Elle sera héroïque… Les autres devront choisir ou contracter un engagement de cinq ans dans la Légion étrangère, ou se voir diriger vers un camp de concentration pendant la durée de la guerre ».

Le stade n’avait cependant pas été aménagé pour loger tous ces gens.

L’herbe centrale était interdite et strictement protégée par des gardes. [ …]. Ils dormaient sur les sièges de pierre de la tribune ou sur le sol entre eux, et il y avait à peine assez de place pour que chaque homme puisse s’allonger. De la paille a été fournie pour amortir le contact. Les deux premiers jours n’ont pas été si mauvais. Le temps était chaud et sec. Chaque homme avait apporté sa propre nourriture, y compris du vin, dans certains cas, en complément du pain et du pâté qu’on leur donnait. Mais bientôt, la situation a commencé à se détériorer. Le temps est devenu pluvieux et les nuits étaient froides, la couverture unique insuffisante. Les hommes dormaient maintenant sur de la paille mouillée. Leurs vêtements étaient trempés.

Il n’y avait évidemment pas de toilettes dignes de ce nom, et de gros tonneaux servaient de latrines. Hans Escher (1968) qui a été interné là, en a livré la représentation ci-contre.

source : Dubuc Albert Mary.

Hans Hartung, lui-même interné dans le stade en livre ce témoignage :

En réalité, les étrangers appelés à se rendre au stade de Colombes y restèrent presque tous près de deux semaines avant d’être transférés, le 18 septembre, dans le camp de Meslay-du-Maisne. Browning, (2022) indique dans son article que, « dans le même temps, la République avait gelé les comptes bancaires de tous les Allemands et Autrichiens, de sorte qu’à l’intérieur du stade, les hommes se préoccupaient non seulement d’eux-mêmes, mais aussi du bien-être de leurs familles ».

Un article du 12 septembre du Populaire, journal du parti socialiste, relate l’angoisse des femmes qui attendent, aux portes du stade, d’avoir des nouvelles de leurs maris, fils ou frères.

Le camp de Meslay-du-Maisne

Le 18 septembre 1939, Leo est transféré en train, avec 2 000 hommes du stade de Colombes au camp de Meslay-du-Maisne, dans la 4ème compagnie étranger, 1er groupe. Un petit groupe, duquel faisait partie Hans Hartung, était arrivé quelques jours avant, en camion, pour préparer le camp. Ce dernier y décrit un terrain totalement inadapté au logement des plus de 2 000 étrangers, sur lequel devaient être édifiées des tentes pour loger tout le monde. La boue était telle qu’il était très difficile de se déplacer et que certains prisonniers s’étaient fabriqués des raquettes avec de vieilles boites de lait. Un petit étang servait de « salle de bain » et les prisonniers étaient tassés dans des tentes.

A partir du 15 octobre, le premier camp (appelé camp de la Rochère) fut évacué et les prisonniers furent transférés vers le camp de la Poterie, dans des bâtiments construits en dur où les conditions de vie étaient un peu meilleures. Néanmoins, comme les courriers devaient forcément être relus par la censure, une seule lettre était autorisée tous les 5 jours, du fait du faible nombre de traducteurs. A partir du 15 janvier 1940, les étrangers purent même y recevoir la visite de leur famille dans un local affecté à cet effet. J’ignore si Leo a bénéficié de cette possibilité.

En raison de la lenteur administrative, peu d’étrangers furent libérés avant le mois de mars 1940. La commission de criblage, censée différencier le bon grain de l’ivraie, menait ses enquêtes avec une extrême lenteur, comme en témoigne les échanges de Leo avec l’administration française pour faire valoir « ses droits ». .

En février 1940, le camp de Meslay-du-Maisne devient cependant un camp de prestataires. Ne restaient plus là en effet que les étrangers en passe d’être incorporés dans la défense nationale.

Les conditions de détention se relâchent un peu. Les internés peuvent obtenir des permissions et sortir du camp deux heures le soir. Leo, classé comme prestataire, doit pourtant, comme d’autres, attendre au camp son affectation par la Commission Régionale de Criblage. En mai 1940, selon Albert Mary Dubuc, le camp comprenait encore un millier de prestataires, les autres ayant été affectés dans différents endroits.

Un article du Petit Parisien du 1er avril 1940 relate la situation désespérante de ces prestataires en attente d’affectation.

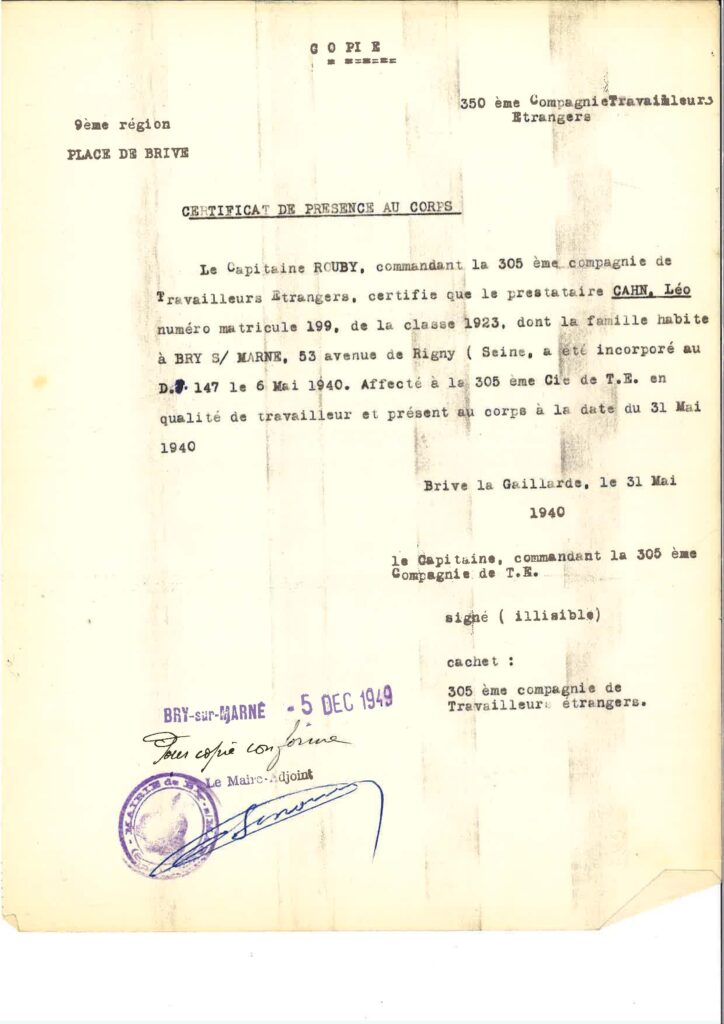

Ce n’est que le 6 mai 1940 que Leo fut finalement incorporé dans la 305ème Compagnie de Travailleurs Etrangers (CTE) établie à Brive la Gaillarde, comme en témoigne la copie d’un certificat de présence au corps établi par le capitaine de cette compagnie le 31 mai 1940. J’ignore encore à quelle tache il a alors été affecté. Il y restera jusqu’à l’armistice du 21 juin 1940.

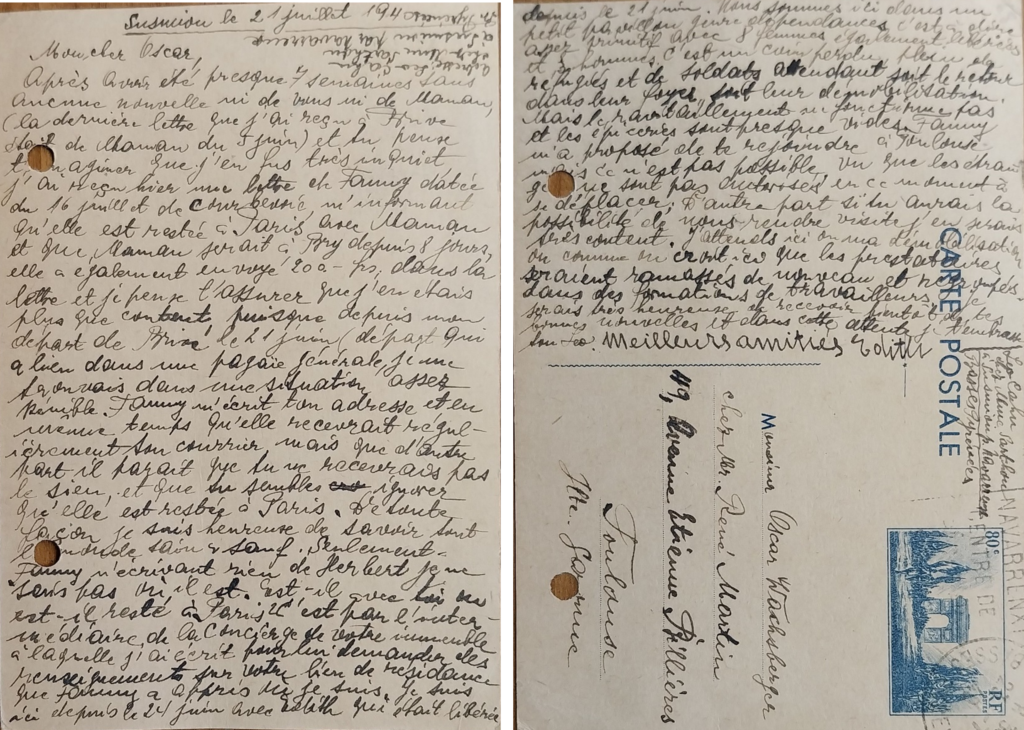

A Brive il reste au moins en contact épistolaire avec sa mère dont il reçoit une dernière lettre le 5 juin. A cette date, l’exode des français devant l’invasion allemande a déjà débuté et commence à gagner les parisiens. On sait en effet qu’entre le 3 et 14 juin, les ¾ d’entre eux quittent Paris. Oscar n’en fait, semble-t-il, pas encore pas partie, puisque Leo ne découvre que le 16 juillet dans une lettre reçue de Fanny de Courbevoie, qu’Oscar est à Toulouse.

De l’armistice à la déportation

Avec l’armistice, les CTE n’ont plus de raison d’être. Léo n’est cependant pas directement démobilisé mais il profite de la « pagaïe générale » (selon ses propres mots) pour quitter Brive et tenter de se rapprocher d’Edith qui était certainement internée au camp de Gurs (dont elle sera libérée le 21 juin 1940). Il se peut aussi qu’il ait tout simplement bénéficié d’une permission puisque les prestataires étrangers avaient ce droit, comme n’importe quel soldat[1] .

[1] Les permissions donnaient droit au transport gratuit en troisième classe, aux délais de route à l’aller et au retour et, pendant toute la durée du congé, à la solde et aux indemnités militaires diverses dont le montant était versé avant le départ. L’obtention d’une permission était toutefois subordonnée à la présentation d’un certificat d’hébergement délivré par le commissaire de police ou, à défaut, le maire du lieu de résidence de la famille de l’intéressé.( Vincent Parello, « Les compagnies de travailleurs étrangers (CTE) en France à la fin de la Troisième République », Bulletin hispanique [En ligne], 118-1 | 2016, mis en ligne le 15 juillet 2019)

Les informations données par Leo dans une de ses lettres laissent penser qu’Edith a fait partie du premier internement du Vel d’Hiv (parfois appelé première rafle du Vel d’Hiv) du 15 mai 1940, celui des « femmes indésirables ». « Ordonnée par la IIIe République et conçue comme une mesure contre la « cinquième colonne », sans visée antisémite, elle a pour conséquence l’internement au camp de Gurs de plusieurs milliers de réfugiées économiques, politiques ou « confessionnelles » appelées dans la presse de l’époque les « femmes de mai »[ici]). Après l’armistice un certain nombre de ces femmes arrivent à être libérées, dont Edith (et Hannah Arendt[2] ) quand d’autre restent internées[3].

[2] Hannah Arendt écrit : j’ai été cinq semaines – pas deux jours à Gurs; nous avions été mis là par le gouvernement français légitime en tant qu’étrangers ennemis. Peu de semaines après notre arrivée dans le camp – qui était un camp de concentration officiel, construit originellement pour les soldats de l’armée de la République espagnole -, la France était vaincue et toutes les communications coupées. Dans le chaos résultant, nous avons réussi à prendre possession de papiers de libération avec lesquels nous avons pu quitter le camp. (cité par D. Blanchot dans sa post-face du libre de Lilo Petersen, Les oubliées, Librio, 2007)

[3] Voir le témoignage de Lilo Petersen, Les oubliées, Librio, 2007

J’ignore dans quelles conditions Léo parcourt les plus de 400 km qui le séparent d’Edith. Les deux se retrouvent cependant le 24 juin chez madame Sarthou à Susmiou par Navarrenx dans le département qu’on appelait alors les Basses Pyrénées, à moins de 5 km du camp de Gurs où Edith avait été internée.

Lettre de Leo à Oscar. Juillet 1940

« Nous sommes ici dans un petit pavillon, genre dépendance, c’est-à-dire assez primitif, avec 8 femmes également[1] libérées et 5 hommes. C’est un coin perdu, plein de réfugiés et de soldats, attendant soit le retour dans leur foyer soit leur démobilisation mais le ravitaillement ne fonctionne pas et les épiceries sont presque vides ».

[1] Il venait de dire qu’Edith avait été libérée le 21 juin

Sa situation est précaire. Sans moyens financiers, il n’est semble-t-il pas, en tant qu’étranger, autorisé à se déplacer et craint d’être intégré de force dans ce qui s’appellera un Groupement de Travailleurs Étrangers, et dont la rumeur révèle déjà la constitution future.

Lettre de Leo à Oscar. Juillet 1940

« [Fanny] m’a envoyé aussi dans sa lettre 200 francs et je peux t’assurer que j’en étais plus que content puisque depuis mon départ de Brive le 21 juin […] je me trouvais dans une situation assez pénible. […] Les étrangers ne sont pas autorisés en ce moment à se déplacer (…]. J’attends ici ma démobilisation ou, comme on croit ici, que les prestataires seraient ramassés de nouveau et regroupés dans des formations de travailleurs »

Le 14 août 1940, Leo et Edith sont encore à Susmiou. Leo écrit à Oscar à Toulouse et exprime de nouveau sa crainte d’être « ramassé ».

Carte de Leo à Oscar, Juillet 1940

« Nous avons appris que les autorités à Vichy, à Limoge et à Albi ont réinterné les étrangers (Sarrois, Autrichiens en sans nationalités), sous les divers prétextes, même des prestataires démobilisés. […]. Une dame, qui est venue de Toulouse, nous a fait part d’une certaine affiche apposée à la préfecture ou la sureté nationale à Toulouse, concernant le retour de certaines catégories de réfugiés. Est-ce que tu la connais et quelle est exactement la teneur ? […]»

A cette date, il pense déjà se rendre à Pibrac mais attend encore un certificat d’hébergement. Il envisage également certainement déjà son mariage avec Edith et de (re)demander sa naturalisation car il demande à Oscar de trouver l’adresse à Toulouse du ministère de la Justice, service des naturalisations. Il rajoute « nous avons demandé l’acte de divorce d’Edith, sans recevoir la moindre réponse ». Edith signe également le carte :

« Cher monsieur Wachsberger. Nous voudrions bien partir d’ici mais …. Bien des choses aimables. Votre Edith »

Le 18 août, il expédie une nouvelle lettre à Oscar dans laquelle il le remercie pour un mandat de 500 francs qu’il lui a envoyé. Oscar lui avait semble-t-il fait passer une information selon laquelle la libération de Paris était imminente !

« Il paraît que les bobards ne manquent non plus à Toulouse. Je ne pourrai pas m’expliquer autrement ton avis au sujet d’une libération éventuelle de Paris pour le 15 septembre »

La situation des prestataires étrangers, démobilisés ou non, est toujours très précaire. L’incertitude est grande sur les droits de se déplacer et sur ce qu’il va advenir d’eux. Léo mentionne que des démobilisés se déplacent de Susmiou jusqu’à Pau ou Toulouse mais reviennent et qu’un prestataire est allé à Montauban pour se faire démobiliser mais a dû revenir (bredouille ?). Il interroge Oscar :

« Est-ce que c’est exact que des prestataires ne pouvant produire la preuve de moyens d’existence suffisants/contrat de travail sont renvoyés dans les camps ? »

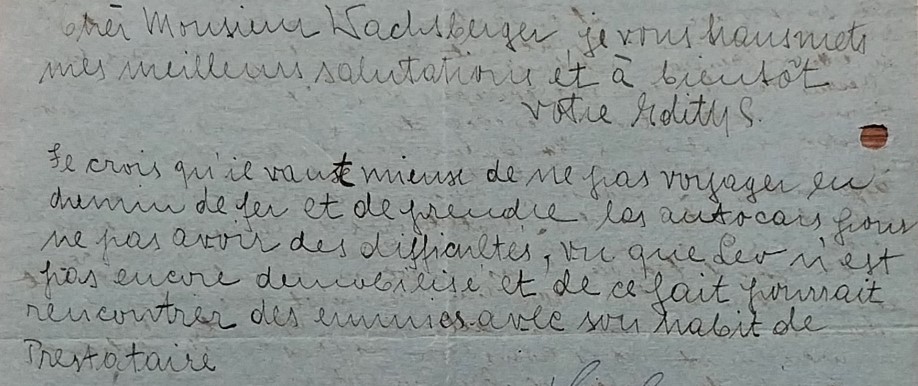

Ayant cependant enfin reçu un certificat d’hébergement de la sœur de madame Deboille de Bry sur Marne, il décide de partir entre le 26 et le 30 août, « espérant de ne pas rencontrer trop de difficulté » et ayant « expédié un jour avant notre départ la plus grande partie de nos affaires par chemin de fer ». L’idée est en fait, pour Edith et Leo, de ne pas emprunter le train mais des autocars, pour ne pas risquer d’être contrôlés. Edith rajoute en effet à la fin de la lettre :

« Je crois qu’il vaut mieux de ne pas voyager en chemin de fer et de prendre les autocars pour ne pas avoir des difficultés, vu que Leo n’est pas encore démobilisé et de ce fait pourrait rencontrer des ennuis avec son habit de prestataire ».

Leo arrive lui aussi à être démobilisé. Je ne sais s’il a obtenu le même manteau et le même pécule qu’Albert Mentzel (voir encadré ci-dessus). Je n’ai en fait aucune information sur Leo et Edith entre leur arrivée à Pibrac début septembre 1940 et leur mariage, puisqu’aucun courrier échangé avec les membres de la famille de cette période n’a été conservé. Les liens se sont néanmoins maintenus comme en témoignent les cartes et lettres de la période suivante.

Leo et Edith se marient le 8 avril 1941 à la mairie de Pibrac ce qui indiquent qu’ils ont alors pu obtenir le certificat de divorce d’Edith. Sur le duplicata, Il est indiqué qu’ils se trouvent en résidence à Pibrac par suite d’évacuation.

Le contact épistolaire avec la famille est conservé, comme en témoignent les courriers du 13 octobre et 20 octobre 1941. Il y est question d’échange de colis et de la santé préoccupante de Fanny et Dilla. Leo semble se plaindre un peu de ce qu’il reçoit :

« Seulement, avec les habits de feu papa, je ne sais pour le moment de quoi faire vu que pour pouvoir les porter, je serai obligé de les faire transformer. Mais ici il n’y a personne et pour aller à Toulouse, c’est très compliqué. Pour ^pouvoir aller à T., il faut un sauf conduit qu’il faut demander 8 jours d’avance pour un seul déplacement. […]

« Mais est-ce tout ce qui est resté des affaires d’Edith ? Inutile de nous envoyer encore des chapeaux, n’ayant pas la possibilité de les faire transformer. Le renard d’Edith est resté malheureusement à Bry avec le manteau fourrure [….] Si chère Fanny n’a pas absolument besoin de sa jaquette antilope, Edith en serait très contente et vous remercie d’avance. Également, elle vous remercie beaucoup pour les bas et la robe grise mais elle est beaucoup trop large »

Il ne trouvera à Pibrac qu’une tranquillité relative. En effet, le 2 juin 1941 est promulguée la deuxième loi sur les juifs du régime de Vichy, restreignant encore plus les activités que les Juifs peuvent exercer et ordonnant leur recensement dans toute la France.

Le 25 juin 1941, le préfet régional de Toulouse, anticipant le recensement des Juifs imposé par cette loi, demande à toutes les municipalités avoisinant Toulouse de dresser, « secrètement et avec une discrétion absolue« , une liste de tous les Juifs ou présumés Juifs habitant leur commune. A cette demande, la mairie de Pibrac répond par un courrier manuscrit : « En attendant les instructions et les questionnaires, j’ai l’honneur de vous adresser la liste provisoire des Juifs ou présumés Juifs habitant la commune ». Suivent 4 noms : Mr Kahn (1), Mr Aslam (1), Famille Evaert (3), famille Grieff (5). Dans la mesure où Léo s’était marié le 8 avril, il me paraît impossible qu’il ait pu être oublié. On peut donc supposer que la personne de la mairie chargé(e) d’écrire la réponse a écrit Kahn au lieu de Cahn.

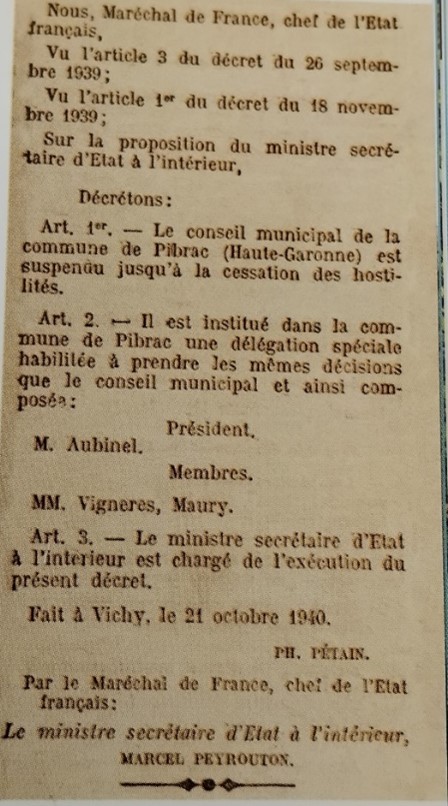

Toutes les municipalités n’ont pas répondu à cette sollicitation préfectorale avec ce même empressement. Mais le maire de Pibrac (comme tous les maires notoirement opposés au pouvoir) avait été révoqué le 21 octobre 1940 par le gouvernement de Vichy au profit d’une commission pro-régime. Les élus furent ainsi suspendus et remplacés « jusqu’à la cessation des hostilités », par une délégation spéciale présidée par M. Aubinel et composée de trois membres (dont Monsieur Vignères qu’on retrouvera plus loin) (source : Mail de Pierre Delabart, historien de Pibrac, du 4 février 2025)

10 mois plus tard, les imprimés de recensement sont disponibles et la municipalité en commande 30, ramenés à 10 par, je suppose, le gestionnaire des stocks. L’imprimé, intitulé « Avis de (départ ou arrivée) d’un JUIF » permet de renseigner les noms, prénoms, professions et adresses. Je n’ai pas retrouvé, aux archives de Haute-Garonne, les imprimés remplis par chaque commune.

Ce sont ces imprimés qui serviront à la réalisation de la rafle des juifs des 25 et 26 août 1942. Cette rafle avait été initialement programmée au mois de juin, mais devant son impréparation, et constatant surtout qu’elles ne disposaient que de noms et pas d’adresse, les autorités françaises décidèrent de la reporter. On trouve aux archives de Haute-Garonne les discussions autour de cette première rafle avortée. On y trouve aussi les directives, secrètes, données par monsieur Surville, Contrôleur général de la Police Nationale, chargé de la Rafle de Juifs étrangers du 26 août 1942 dans les 40 départements de la Zone Libre. Cette fois, rien ne devait être laissé au hasard pour le « ramassage » sur le « lieu d’enlèvement » et le transport des personnes arrêtées.

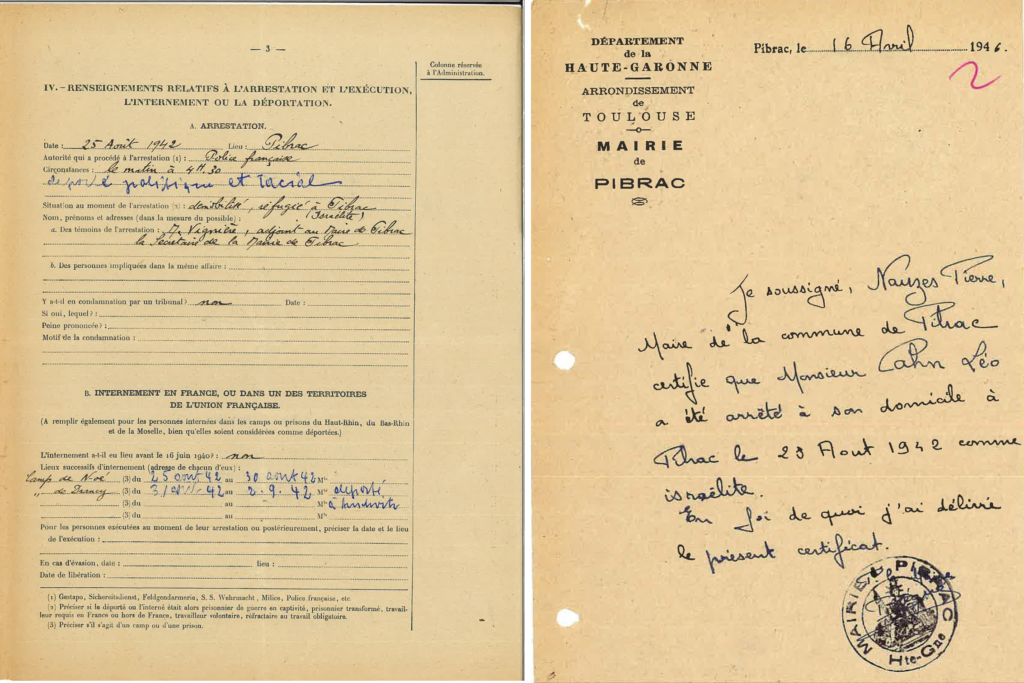

Le 25 août 1942, Leo est arrêté par la gendarmerie française à Pibrac à 4h30 du matin. Lors de sa demande de reconnaissance, pour Leo, du statut de déporté politique (sic !) d’octobre 1951, Edith fournit plusieurs témoignages de cette arrestation de personnes habitant pourtant à Bry sur Marne, dont l’un est de Fernanda Deboille. On se souvient que c’est la sœur d’une madame Deboille (habitant à Bry sur Marne) qui avait fourni un certificat d’hébergement à Léo pour qu’il puisse s’installer à Pibrac. Le dossier déposé par Edith indique également que monsieur Vignère (écrit sans le s final), adjoint au maire, a été témoin de cette arrestation. On a vu plus haut qu’il était en fait membre de la délégation spéciale mise en place par Vichy pour supplanter le conseil municipal récalcitrant. Il se trouve que monsieur Vignères habitait de surcroit lui aussi rue des frères. L’arrestation de Leo s’est donc faite en présence des autorités municipales et peut-être même avec leur aide. La ville de Pibrac n’a pas conservé aujourd’hui les archives de cette période mais en 1946, le maire, élu cette fois, avait établi une attestation d’arrestation, je ne sais sur quelle base (archive, information personnelle, …).

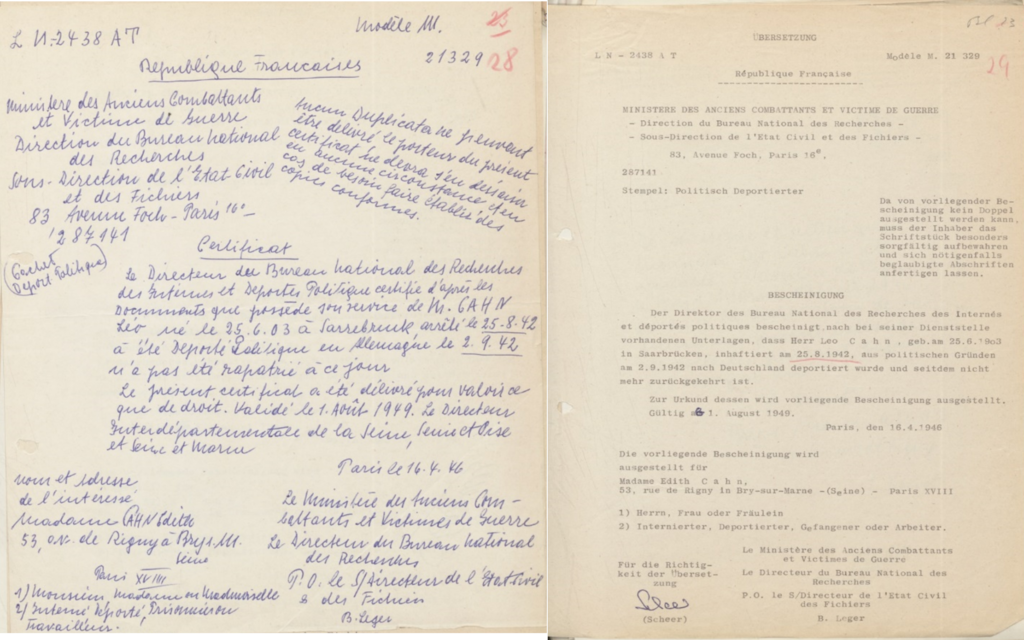

Leo est alors interné au camp de Noé où il ne restera que quelques jours. Il sera en effet transféré à Drancy le 1er septembre puis déporté le 4 septembre à Auschwitz par le convoi n° 28.

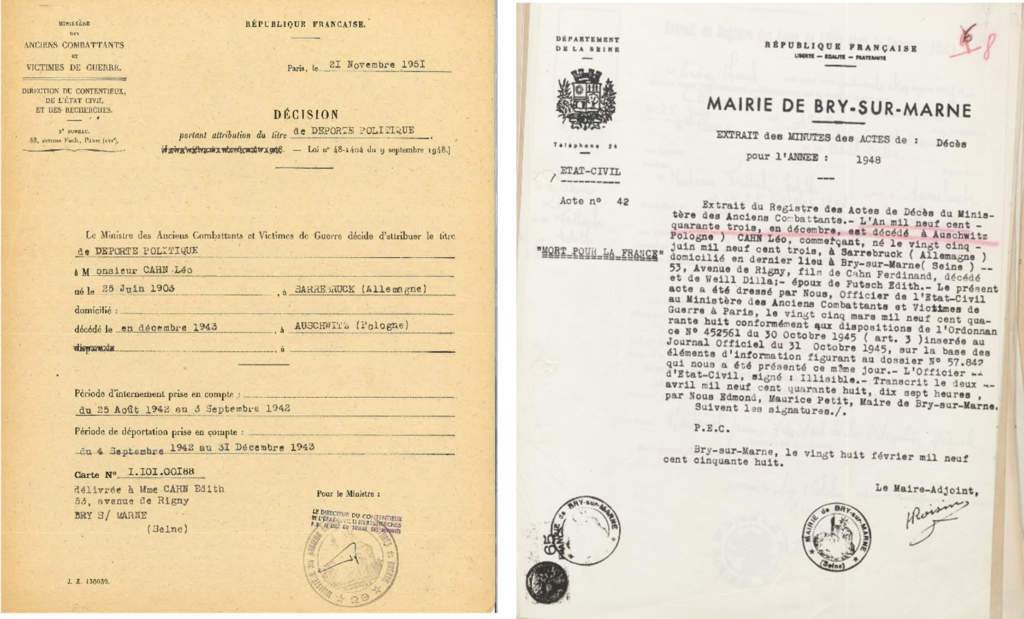

Il survivra 16 mois à Auschwitz, puisque, « selon le témoignage d’anciens déportés », il serait mort en décembre 1943 à l’âge de 40 ans.

Ironiquement, au vu de l’implication du régime de Vichy dans son arrestation et sa déportation, il lui est attribué après la guerre, à la demande d’Edith, le statut de déporté politique et son certificat de décès mentionne qu’il est mort pour la France.

Sources bibliographiques

Barnéoud Dominique, Le camp de Meslay du Maine (internés civils 39-42), Editions Siloe

Blanchot Denis, 2007, « La première « rafle » du Vel’ d’Hiv’, un orphelin de l’Histoire », in Lilo Petersen, Les oubliées, Librio, p.73-123

Browning, D. L., 2022, The Scandal and Betrayal at Stade Colombes: The September 1939 Internment of German-speaking Men in France.French Politics, Culture & Society, 40(3), 1-27.

Dubuc Albert Mary, 1941, « Quelques souvenirs dans la tourmente : le Camp d’internement des Etrangers de Meslay-du-Maine, 2 septembre 1939-17 juin 1940 » : récit de M. Dubuc, ancien lieutenant au camp de Meslay, Archives départementales de la Mayenne, cote 1 J 570/1.

Escher Hans, 1982, « Stade de Colombes. Les Internés. Avec les Réfugiés ex-Autrichiens dans les Camps », Archives juives 1 (1982) : 9.

Gaida, P., 2024, « Des étrangers en surnombre ». Les Groupements de travailleurs étrangers (GTE) sous le régime de Vichy. Exils et migrations ibériques aux XXe et XXIe siècles, N° 15(3), 32-63

Malo Éric, 1988, « Le camp de Noé (Haute-Garonne) de 1941 à 1944 », Annales du Midi, 1988

Parello Vincent, 2019, « Les compagnies de travailleurs étrangers (CTE) en France à la fin de la Troisième République », Bulletin hispanique [En ligne], 118-1 | 2016, mis en ligne le 15 juillet 2019)

Peschanski Denis, 2000, Les camps français d’internement (1938-1946), Doctorat d’Etat. Histoire. Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, https://theses.hal.science/tel-00362523/document

Petersen Lilo, 2007, Les oubliées, Librio

Roblin Vincent, 2019, Bry-sur-Marne : histoire et patrimoine, 219 p.

Soo Scott, 2016, Les routes de l’exil : la France et les réfugiés de la guerre civile espagnole, 1939-2009, Oxford : Manchester University Press, 134 p.

Sites :

https://erinnern.saarbruecken.de/fr/la_foret_interrompue

https://le-camp-de-prestataires-de-meslay-du-maine.jimdosite.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle_des_femmes_ind%C3%A9sirables

https://de.wikipedia.org/wiki/Domanialschule

https://gedenkbuch.saarbruecken.de/fr/livre_commemoratif/page_de_d_tail_des_personnes/person-1290

https://le-camp-de-prestataires-de-meslay-du-maine.jimdosite.com/

Remerciements

Yann Mars

Christophe Ollagnier

Michael Jurich

Thomas Serrière

Gilles Dubuc

Archives

- Archives nationales. Fond de Moscou

- Archives du service historique de la défense

- Archives du Mémorial de la Shoah

- Archives départementales de la Haute Garonne

- Archives de la ville de Sarrebruck

- Archives départementales de la Mayenne